|

|

|

#141 |

|

Special Member

Join Date: Jun 2013

Location: रामपुर (उत्*तर प्ë

Posts: 2,512

Rep Power: 16     |

क्या आप जानते हैं?

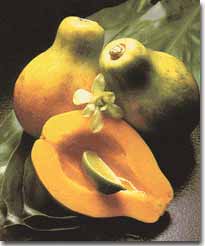

पेड़ के ऊपर के हिस्से में पत्तों के घेरे के नीचे पपीते के फल आते हैं ताकि यह पत्तों का घेरा कोमल फल की सुरक्षा कर सके। कच्चा पपीता हरे रंग का और पकने के बाद हरे पीले रंग का होता है। पपीते का फल थोड़ा लम्बा व गोलाकार होता है तथा गूदा पीले रंग का होता है। गूदे के बीच में काले रंग के बीज होते हैं। आजकल नयी जातियों में बिना बीज के पपीते का आविष्कार भी किया गया है। एक पपीते का वजन ३००-४०० ग्राम से लेकर १ किलो ग्राम, तक हो सकता है। पपीते के पेड़ नर और मादा अलग होते हैं लेकिन कभी-कभी एक ही पेड़ पर दोनों तरह के फूल खिलते हैं। हवाईयन और मेक्सिकन पपीते बहुत प्रसिद्ध हैं। भारतीय पपीते भी अत्यन्त स्वादिष्ट होते हैं। अलग-अलग किस्मों के अनुसार इनके स्वाद में थोड़ी बहुत भिन्नता हो सकती है। १०० ग्राम पपीते में ९८ कैलरी, एक से दो ग्राम प्रोटीन, एक से दो ग्राम रेशे तथा ७० मिग्रा लोहा होता है साथ ही यह विटामिन सी और विटामिन बी का बड़ा अच्छा स्रोत है। इन्हीं गुणों के कारण इसे स्वास्थ्य के लिये सबसे लाभदायक फलों में से एक माना जाता है। कच्चे पपीते में पपेन नामक एन्ज़ाइम पाया जाता है। इस एनज़ाइम का उपयोग मीट टेन्डराइज़र में किया जाता है। कच्चे पपीते को छील कर उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर के भी मांसाहार आसानी से गलाया जा सकता है। यह एनज़ाइम पाचन तंत्र के लिये बहुत लाभदायक होता है। पपीता एक सर्वसुलभ और अत्यंत गुणकारी फल है पर यह तोड़ने के बाद ज्यादा दिनों तक ताज़ा नहीं रहता इसलिए ताजा पपीता खाना ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। पका हुआ पपीता छील कर खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। इसका गूदा पेय, जैम और जेली बनाने में प्रयोग किया जाता है। कच्चे पपीते की सब्ज़ी टिक्की और चटनी अत्यंत स्वादिष्ट और गुणकारी होती है। लौकी के हलवे की तरह पपीते का हलवा भी बनाया जा सकता है या इसके लच्छों को कपूरकंद की तरह शकर मे पाग कर भी खाया जाता है। सौन्दर्य प्रसाधनों में भी इसका प्रयोग होता है। पके हुए पपीते का गूदा चेहरे पर लगाने से मुहाँसे और झाँई से बचाव किया जा सकता है। इससे त्वचा का रूखापन दूर होता है और झुर्रियों को रोका जा सकता है। यह स्वाभाविक ब्लीच के साथ साथ त्वचा की स्निग्धता की भी रक्षा करता है इस कारण चेहरे के दाग धब्बों को मिटाने के लिये इसका प्रयोग बहुत ही लाभदायक है। |

|

|

|

|

#142 |

|

Special Member

Join Date: Jun 2013

Location: रामपुर (उत्*तर प्ë

Posts: 2,512

Rep Power: 16     |

पिज़ा की पौष्टिकता

डॉमिनो के अनुसार भारत में अदरक, महीन मटन और टोफू, जापान में मायोनीज, बेकन और आलू और ब्राजील में हरे मटर वाला पिज़ा अधिक लोकप्रिय हैं। रूस में अलग-अलग तरह की मछली और प्याज़, फ्रांस में फ्लम्बी और बेकन के साथ ताज़ी मलाई वाला पनीर पिज़ा की ऊपरी सतह पर पसंद किया जाता है। नीदरलैंड में "डबल डच" नामक पिज़्ज़ा सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसमें चीज़, प्याज़, मटन सभी कुछ दुगना डाला जाता है। पिज़ा बनाने वाली कंपनियों ने अलग-अलग मक्खन, जेली, अंडे या मसले हुए आलू का पिज़ा में प्रयोग किया है। दुनिया के अलग-अलग जगहों पर पिज़ा के बदलते हुए स्वाद का मज़ा लिया जा सकता है। विश्व का सबसे बड़ा पिज़ा ११ अक्तूबर १९८७ को लोरेन्ज़ो अमॅटो और लुईस पियानकोन ने बनाया था। यह पिज़ा १४० फीट चौड़ा और १०,००० वर्ग फुट में बना हुआ था। उसका वज़न ४४,४५७ पाउंड था। इसे बनाने में १८,१७४ पाउंड आटा, १,१०३ पाउंड पानी, ६,४४५ पाउंड सॉस, ९,३७५ पाउंड चीज़ और २,३८७ पाउंड पेपरोनी का इस्तेमाल हुआ था। इसे ९४,२४८ टुकड़ों में काटा गया और ३०,००० लोगों ने हवाना, फ्लोरीड़ा में खाया था। बाद में इस रेकार्ड को १९९५ में नॉरवुड, साउथ अफ्रीका में ३७.४ मीटर्स चौड़ा (१२,१५९ वर्ग फुट) पिज़ा बना कर तोड़ा गया। यह रेकार्ड गिनीज़ बुक में दर्ज़ है। पिज़ा का इतिहास १००० साल पुराना है। प्रारंभिक रूप में इसकी रोटी को आटा गूँध कर हाथ से फैलाकर घर के बाहर बने चूल्हे पर सेंका जाता था। इस पर जंगल में मिलनेवाली जड़ी बूटी या हरे पत्ते डाल कर सजाया जाता था और भूख बढानेवाला या हल्का-फुल्का खाना समझकर खाया जाता था। नेपल्स, इटली में शुरू हुए इस भोजन को बाद में टमाटर डालकर पिज़ा का रूप दिया गया। रेफ्रीजेरेटर का ज़माना आने से पहले स्त्रियाँ गूँधे हुए आटे की पतली रोटी सेंककर रखती थीं। इसके ऊपर मन पसंद चटनी या सब्ज़ियाँ डालकर हाथ में ले कर खाया जा सकता था। खाने के लिए तश्तरी की ज़रूरत न होने के कारण यह शीघ्र लोकप्रिय हो गया। १६०० इस्वी से पहले पिज़ा के बारे में किसी को पता नहीं था। टमाटर की खोज तो हुई थी लेकिन, यह ज़हरीला तो नहीं? इसी शक के घेरे में टमाटर बहुत दिनों तक भोजन में शामिल नहीं हो पाया। १६०० शताब्दी के अंत मे यूरोपीय लोगों ने टमाटर खाने में पहल की और तब इसकी जोड़ी बनी पिज़ा के साथ। आधुनिकतम पिज़ा की शुरुआत १८८९ में हुई जब रानी मार्गारीटा टेरेसा और इटली के राजा ने नेपल्स की यात्रा को आए। उनके सम्मान में अच्छा खाना बनाने का हुक्म दिया गया। विशिष्ट अतिथियों के लिए टमाटर, मोज़रेला चीज (इसके पहले पिज़्ज़ा में दूध के किसी भी व्यंजन का इस्तेमाल नहीं किया गया था) और बासिल, जिसमें इटालियन ध्वज के समान लाल, सफ़ेद और हरा रंग होत हैं, से पिज़ा को सजाया गया। इस पिज़ा का नाम मार्गारीटा रखा गया जो आज भी अत्यंत लोकप्रिय है। अमेरिका में पिज़ा का प्रचलन तब बढ़ा जब दूसरे विश्व युद्ध से जवान, सैनिक अपने घरों को लौट। उन्होंने अपने-अपने शहरों में पिज़ा को 'मशहूर इटालियन खाना' का नाम दिया। और तब से इसे रेस्तराँ में और घरों में बनाना शुरू किया गया। आज पिज़ा के व्यवसाय में हर साल ५ से ६ प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। ९३ प्रतिशत अमेरिकी लोग हर महीने कम से कम एक पिज़ा ज़रूर खाते हैं। इस विश्वविख्यात भोजन ने टेलीविजन और सिनेमा में भी अपना स्थान बनाया है। बॉलीवुड की फ़िल्मों, टीवी सीरियलों और विज्ञापनों में नायक नायिका को पिज़ा खाते हुए देखा जा सकता है। पिज़ा की दुकानों का उद्घाटन करने वालों में जैकी श्रॉफ और करिश्मा कपूर का नाम चर्चा में रहा है। |

|

|

|

|

#143 |

|

Special Member

Join Date: Jun 2013

Location: रामपुर (उत्*तर प्ë

Posts: 2,512

Rep Power: 16     |

प्याज़ की पुकार

क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं?

प्याज़ की तीखी गंध सल्फर के कारण होती है, जब प्याज़ के ऊतक (टिश्यूज़) को काटा जाता है तब पानी में घुलनशील अमीनो एसिड की एन्जाइम क्रिया के फलस्वरूप यह सल्फर बनता है। गरम करने पर तथा फ्रीज़ करने पर एन्जाइम की यह क्रिया रुक जाती है इसलिए प्याज़ का स्वाद और गंध भी बदल जाते है। पके हुए प्याज़ में नमी, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट तथा मिनरल होते हैं। इसमें पाए जाने वाले मिनरल तथा विटामिन में कैल्सियम, फोस्फोरस, आयरन, कैरोटीन, थियामीन, राइबोफ्लेविन तथा नियासीन होता है। प्रति सौ ग्राम प्याज़ में तकरीबन ५१ कैलोरी होती हैं। प्याज़ औषधीय गुणों से भरपूर होता है। दादी के नुस्खों में भी प्याज़ का ज़िक्र अक्सर होता है। मिस्र में प्याज़ को बहुत-सी बीमारियों के इलाज में काम में लिया जाता था। प्याज़ को भोजन के साथ खाना बहुत लाभदायक है पर कच्चा प्याज़ ज़्यादा फ़ायदा करता है। पके हुए प्याज़ को पचाना थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत-सी बीमारियों के इलाज के लिए पूरे प्याज़ की बजाए प्याज़ के रस को काम में लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्याज़ बलगम को पतला करता है और फिर से उसको बनने से रोकता है। खाँसी, जुकाम, ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लुएंज़ा जैसी बहुत-सी तकलीफों में प्याज़ दवा के रूप में काम में आता है। शहद तथा प्याज़ के रस को बराबर मात्रा में मिला कर दिन में तीन-चार छोटी चम्मच हर रोज़ पीने से बहुत फ़ायदा होता है। कफ से होने वाली बीमारियों से निजात पाने के लिए यह बहुत सुरक्षित, किफ़ायती तथा फ़ायदेमंद तरीका है। प्याज़ में बैक्टीरियानाशक गुण होते हैं। जिसे दाँतों में तकलीफ़ हो वे एक कच्चा प्याज़ प्रतिदिन चबाएँ, इससे बहुत आराम मिलेगा। ऐसा कहते हैं कि कच्चे प्याज़ को तीन मिनिट तक चबाने से मुँह के अन्दर मौजूद जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। चीनी लोग प्याज़ को हृदय रोग से सम्बंधित बीमारियों के इलाज में उपयोग में लेते हैं। प्याज़ में बहुत से आवश्यक तेल तथा कैल्शियम, फोस्फोरस, आयरन, विटामिन, एलिप्रोपाइल डाईसल्फाइड, कैटेकोल, फ्लेवेनोइड आदि रसायन भी होते हैं। हृदय रोगियों के लिए यह बहुत लाभदायक होते हैं। प्याज़ में लसहुन की तरह सल्फाइड भी प्रचुर मात्रा में होते हैं। सल्फाइड रक्त लिपिड को कम करते हैं तथा रक्त चाप को नियंत्रित भी करते हैं। भारत में कुछ जाति के लोग प्याज तथा लसहुन का सेवन नहीं करते हैं। इन लोगों के रक्त में लिपिड का स्तर ज़्यादा रहता है तथा रक्त में थक्का भी जल्दी बनता है। प्याज़ प्राकृतिक एन्टीक्लोटिंग एजेंट यानि यह खून को गाढ़ा होने से रोकता है। प्याज़ पर हुए कुछ शोध बताते हैं कि प्याज़ का सेवन करने वाले लोगों में पेट के केंसर का खतरा आधा रह जाता है। चीनी लोग, जो सबसे ज़्यादा प्याज़ तथा लसहुन का सेवन करते हैं, में पेट के केंसर का खतरा ४० प्रतिशत कम होता है। प्याज़ त्वचा की म्यूकस परत में रक्त के स्राव को बढ़ाता है। कटे हुए प्याज़ को त्वचा पर रगड़ने से मस्से भी ख़त्म हो जाते हैं। चोट तथा छालों से होने वाली जलन में भुने हुए प्याज़ का लेप लगाने से बहुत आराम मिलता है। इस लेप को लगाने से छाले जल्दी पक जाते हैं। प्याज़ का रस को प्लम तथा गाजर के रस के मिला कर चेहरे पर लगाने से मुँहासे ठीक होते हैं। चेहरे के जिस भाग की त्वचा तैलीय है वहाँ कटे हुए प्याज़ का अंदरूनी भाग रगड़ने से आशाजनक परिणाम दिखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) भी बहुत सी बीमारियों जैसे भूख न लगना, सर्दी, जुकाम, दमा आदि में प्याज़ के उपयोग को समर्थन देता है। प्याज़ वायुनली में सूजन तथा दर्द को कम करता है। प्याज का रस दमे के मरीजों में एलर्जी से होने वाली तकलीफ़ को कम करता है। प्याज़ कोलोन में होने वाले ट्यूमर की वृद्धि को रोकता है। प्याज़ में अच्छी मात्रा में ओलिगोसैकेराइड होते हैं जो कि कोलोन में नुकसान करने वाले बैक्टीरिया की वृद्धि को कम करते हैं। |

|

|

|

|

#144 |

|

Special Member

Join Date: Jun 2013

Location: रामपुर (उत्*तर प्ë

Posts: 2,512

Rep Power: 16     |

स्वाद और स्वास्थ्य  1 क्या आप जानते हैं?चीड़फल चिलगोजा

इसका वानस्पतिक नाम पाइंस जिराडियाना है। चिलगोजा समुद्रतल से लगभग २००० फुट की ऊँचाई वाले दुनिया के इने गिने इलाकों में ही मिलता है। यह कुछ गहरी और पहाड़ी घाटियों के आरपार उन जंगलों में उगता है, जहाँ ठंडा व सूखा मौसम एक साथ होता हो, ऐसे जंगलों के आसपास कोई नदी भी हो सकती है और वहाँ से तेज हवाएँ गुजरती हों। चट्टानी, पर्वत मालाएँ सीथी खड़ी मिलती हों और वृक्ष चट्टानों को फाड़कर उगने के अभ्यासी हों। ऐसी जलवायु में जहाँ भी इसका बीज अंकुरित हो जाय यह सदाबहार हो उठता है। चिलगोजे के पेड़ पर चीड़ की ही तरह भूरे रंगरूप वाला तथा कुछ ज्यादा गोलाई वाला लक्कड़फूल लगता है। मार्च अप्रैल में आकार लेकर यह फूल सितंबर अक्तूबर तक पक जाता है। यह बेहद कड़ा होता है। इसे तोड़कर इसकी गिरियाँ बाहर निकाली जा सकती हैं लेकिन ये गिरियाँ भी एक मजबूत आवरण से ढकी रहती है। इस भूरे या काले आवरण को दाँत से कुतर कर हटाया जा सकता है। भीतर पतली व लंबी गिरी निकलती है जो सफेद मुलायम व तेलयुक्त होती है। इसे चबाना बेहद आसान होता है। इसका स्वाद किसी भी अन्य कच्ची गिरी से तो मिलता ही है, मगर काफी अलग तरह का होता है। मूँगफली या बादाम से तो यह बहुत भिन्न होता है। छिले हुए चिलगोजे जल्दी खरीब हो जाते हैं लेकिन बिना छिले हुए चिलगोजे बहुत दिनों तक रखे जा सकता है। दुनिया के अधिकतर देश इस फल से वंचित हैं लेकिन किन्नर कैलास के पास वास्पा और सतलुज की घाटी में कड़छम नामक स्थान पर चिलगोजे के पेड़ों का भरा पूरा जंगल है। रावी के निकट के कुछ इलाकों तथा गढ़वाल के उत्तर पश्चिम के क्षेत्र, किन्नौर में कल्पा व सांगला की घाटी तथा चंबा में पांगी-भरमौर की घाटी इनके लिये प्रसिद्ध है। चिनाब नदी के कुछ ऊँचे बहाव वाले स्थानों पर भी यह मिलता है। अफगानिस्तान तथा बलूचिस्तान में भी यह मिलता है। इसके अतिरिक्त दक्षिण पश्चिम अमेरिका में इसे पाया जाता है। लेकिन एशियन और अमेरिकन चिलगोजे स्वाद और आकार में भिन्नता पाई जाती है। चिलगोजा भूख बढ़ाता है इसका स्पर्श नरम लेकिन मिजाज गरम है। इसमें पचास प्रतिशत तेल रहता है। इसलिये ठंडे इलाकों में यह अधिक उपयोगी माना जाता है। सर्दियों में इसका सेवन हर जगह लाभदायक है। यह पाचन शक्ति को बढ़ाता है, इसको खाने से बलगम की शिकायत दूर होती है। मुँह में तरावट लाने तथा गले को खुश्की से बचाने में भी यह उपयोगी है। वनस्पति शास्त्र का इतिहास लिखने वालों का मानना है कि चिलगोजे को भोजन में शामिल करने का इतिहास पाषाण काल जितना पुराना है। इन्हें मांस, मछली और सब्जी में डालकर पकाया जाता है तथा ब्रेड में बेक किया जाता है। इटली में इसे पिग्नोली कहते हैं और इसे इटालियन पेस्टो सॉस की प्रमुख सामग्री माना गया है। जबकि अमेरिका में इसे पिनोली नाम से जाना जाता है और पिनोली कुकीज़ में इसका ही प्रयोग किया जाता है। अँग्रेजी में इसे आमतौर पर पाइन नट कहा जाता है। स्पेन में भी बादाम और चीनी से बनी एक मिठाई के ऊपर इसे चिपकाकर बेक किया जाता है। यह मिठाई स्पेन में हर जगह मिलती है। हिंदी में इसे चिलगोजे के लड्डू कह सकते हैं। कुछ स्थानों पर इसका प्रयोग सलाद के लिये किया जाता है। चिलगोजे की काफी जिसे पिनोन कहा जाता है दक्षिण पश्चिम अमेरिका में न्यू मेक्सिको के आसपास बहुत लोकप्रिय होती है जो काली और मेवे के गहरे स्वाद वाली होती है। हल्के भुने और नमक लगे चिलगोजे तो आज सारी दुनिया में बिकने लगे हैं। दक्षिण पश्चिम अमेरिका में नेवादा के ग्रेट बेसिन का चिलगोजा अपने मीठे और फल जैसे स्वाद, बड़े आकार तथा आसानी से छीले जाने के लिये प्रसिद्ध है। मध्यपूर्व में भी चिलगोजे का प्रयोग भोजन के रूप में बहुतायत से होता है  तथा किब्बेह, संबुसेक जैसे व्यंजन तथा बकलावा जैसी मिठाइयों की यह प्रमुख सामग्रियों में से एक है। तथा किब्बेह, संबुसेक जैसे व्यंजन तथा बकलावा जैसी मिठाइयों की यह प्रमुख सामग्रियों में से एक है।लगभग १०० ग्राम चिलगोजे में ६७३ कैलरी होती है। साथ ही २.३ ग्राम पानी, १३.१ ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ३.६ ग्राम शर्करा, ३.७ ग्राम रेशा, ६८.४ ग्राम तेल, १३.७ ग्राम प्रोटीन, १६ मिली ग्राम कैलसियम, ५.५ मिली ग्राम लोहा, २५१ मिली ग्राम मैगनीशियम, ८.८ मिलीग्राम मैगनीज, ५७५ मिलीग्राम फासफोरस, ५९७ मिलीग्राम पोटैशियम तथा ६.४ मिलीग्राम ज़िंक इनमें पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन बी, सी, ई, के भी पाए जाते है। इसमें कोलेस्ट्राल बिलकुल नहीं होता है। चिलगोजे के विकास और अनुसंधान के लिये शारबो, किन्नौर में एक संस्थान कार्यरत है। |

|

|

|

|

#145 |

|

Special Member

Join Date: Jun 2013

Location: रामपुर (उत्*तर प्ë

Posts: 2,512

Rep Power: 16     |

गेहूँ में गुन बहुत हैं

क्या आप जानते हैं?

विश्व में कुल कृषि भूमि के लगभग छठे भाग पर गेहूँ की खेती की जाती है यद्यपि एशिया में मुख्य रूप से धान की खेती की जाती है, तो भी गेहूँ विश्व के सभी प्रायद्वीपों में उगाया जाता है। यह विश्व की बढ़ती जनसंख्या के लिए लगभग २० प्रतिशत आहार कैलोरी की पूर्ति करता है। प्रति वर्ष इसका उत्पादन ६२.२२ करोड़ टन से भी अधिक होता है। चीन के बाद भारत गेहूँ दूसरा विशालतम उत्पादक है। गेहूँ खाद्यान्न फसलों के बीच विशिष्ट स्थान रखता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन गेहूँ के दो मुख्य घटक हैं। गेहूँ में औसतन ११-१२ प्रतिशत प्रोटीन होता हैं। गेहूँ मुख्यत: विश्व के दो मौसमों, यानी शीत एवं वसंत ऋतुओं में उगाया जाता है। शीतकालीन गेहूँ ठंडे देशों, जैसे यूरोप, सं॰ रा॰ अमेरिका, आस्ट्रेलिया, रूस राज्य संघ आदि में उगाया जाता है जबकि वसंतकालीन गेहूँ एशिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के एक हिस्से में उगाया जाता है। वसंतकालीन गेहूँ १२०-१३० दिनों में परिपक्व हो जाता है जबकि शीतकालीन गेहूँ पकने के लिए २४०-३०० दिन लेता है। इस कारण शीतकालीन गेहूँ की उत्पादकता वंसतकालीन गेहूँ की तुलना में अधिक हाती है। भारत में सर्वत्र गेहूँ का उत्पादन विशेषतः पंजाब, गुजरात और उत्तरी भारत में गेहूँ पर्याप्त मात्रा में होता है। वर्षा ऋतु में खरीफ की फसल के रूप में और सर्दी में रबी फसल के रूप में बोया जाता है। अच्छी सिचाई वाले रबी की फसल के गेहूँ को अच्छे निथार वाली काली, पीली या बेसर रेतीली जमीन अधिक अनुकूल पड़ती है जबकि खरीफ की बिना सिचाई वाली वर्षा की फसल के लिए काली और नमी का संग्रह करने वाली चकनी जमीन अनुकूल होती है। सामान्यतः नरम काली जमीन गेहूँ की फसल के लिए अनुकूल होती है। गेहूँ का पौधा डेढ़ -दो हाथ ऊँचा होता है। उसका तना पोला होता है एवं उस पर ऊमियाँ (बालियाँ) लगती है, जिसमे गेहूँ के दाने होते है। गेहूँ की हरी ऊमियों को सेंककर खाया जाता है और सिके हुए बालियों के दाने स्वादिष्ट होते है। गेहूँ की अनेक किस्में होती है जिनमें कठोर गेहूँ और नरम गेहूँ मुख्य है। रंगभेद की दृष्टि से गेहूँ के सफ़ेद और लाल दो प्रकार होते है। इसके अतिरिक्त बाजिया, पूसा, बंसी, पूनमिया, टुकड़ी, दाऊदखानी, जुनागढ़ी, शरबती, सोनारा,कल्याण, सोना, सोनालिका, १४७, लोकमान्य, चंदौसी आदि गेहूँ की अनेक प्रसिद्ध किस्में है। इन सभी में गुजरात में भाल-प्रदेश के कठोर गेहूँ और मध्य भारत में इंदौर- मालवा के गेहूँ प्रशंसनीय है। गेहूँ के आटे से रोटी, सेव, पाव रोटी, ब्रेड,पूड़ी, केक, बिस्कुट, बाटी, बाफला आदि अनेक बानगियाँ बनती है। इसके अतिरिक्त गेहू के आटे से हलुआ, लपसी, मालपुआ, घेवर, खाजे, जलेबी आदि मिठाइयाँ भी बनती है। गेहूँ के पकवानों में घी, शक्कर, गुड़ या शर्करा डाली जाती है। गेहूँ को ५-६ दिन भिगोकर रखने के बाद उसके सत्व से बादामी पौष्टिक हलुआ बनाया जाता है, गेहूँ का दालिया भी पौष्टिक होता है और इसका उपयोग अशक्त बीमार लोगो को शक्ति प्रदान करने के लिए होता है, गेहूँ के सत्व से पापड़ और कचरिया भी बनायी जाती है। गेहूँ में चरबी का अंश कम होता है अतः उसके आटे में घी या तेल का मोयन दिया जाता है, और उसकी रोटी चपाती, बाटी के साथ घी या मक्खन का उपयोग होता है। घी के साथ गेहू का आहार करने से वायु प्रकोप दूर होता है और बदहजमी नहीं होती। सामान्यतः गेहू का सेवन बारह मास किया जाता है। गेहूँ से आटा, मैदा, रवा और थूली तैयार की जाती है। गेहूँ में मधुर, शीतल, वायु और पित्त को दूर करने वाले गरिष्ठ, कफकारक, वीर्यवर्धक, बलदायक, स्निग्ध, जीवनीय, पौष्टिक, रुचि उत्पन्न करने वाले और स्थिरता लाने वाले विशेष तत्व है। घाव के लिए हितकारी होने के कारण आटे की पुलटिस के रूप में गेहूँ का प्रयोग होता है। गेहूँ के जवारे या गेहूँ की भुजरियाँ गेहूँ के जवारे को आहार शास्त्री धरती की संजीवनी मानते है। यह वह अमृत है जिसमे अनेक पोषक तत्वों के साथ साथ रोग निवारक तत्व भी है। अनेक फल व सब्जियों के तत्वों का मिश्रण हमें केवल गेहूँ के रस में ही मिल जाता है। गेहूँ के रस में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व होते है जिनके सेवन से कब्ज व्याधि और गैसीय विकार दूर होते हैं, रक्त का शुद्धीकरण भी होता है परिणामतः रक्त सम्बन्धी विकार जैसे फोड़े, फुंसी, चर्मरोग आदि भी दूर हो जाते हैं। आयुर्वेद में माना गया है कि फूटे हुए घावों व फोड़ो पर जवारे के रस की पट्टी बाँधने से शीघ्र लाभ होता है। श्वसन तंत्र पर भी गेहू रस का अच्छा प्रभाव होता है सामान्य सर्दी खांसी तो जवारे के प्रयोग से ४-५ दिनों में ही मिट जाती है व दमे जैसा अत्यंत दुस्साहस रोग भी नियंत्रित हो जाता है। गेहूँ के रस के सेवन से गुर्दों की क्रियाशीलता बढती है और पथरी भी गल जाती है। इसके अतिरिक्त दाँत व हड्डियों की मजबूती के लिये, नेत्र विकार दूर करने और नेत्र ज्योति बढाने के लिये, रक्तचाप व ह्रदय रोग से दूर रहने के लिये, पेट के कृमि को शरीर से बाहर निकालने के लिये तथा मासिक धर्म की अनियमितताए दूर करने के लिये भी जवारे का रस के प्रयोग की बात कही जाती है। जवारे का रस हमेशा ताजा ही प्रयोग में लायें, इसे फ्रिज में रखकर कभी भी प्रयोग न करें क्यूंकि तब वह तत्वहीन हो जाता है। जवारे का सेवन करने से आधा घंटा पहले व आधा घंटा बाद में कुछ न लें। सेवन के लिए प्रातः काल का समय ही उत्तम है। रस को धीरे धीरे जायका लेते हुए पीना चाहिए न कि पानी की तरह गटागट करके। जब तक गेहूँ के जवारे का सेवन कर रहे हो उस अवधि में सदा व संतुलित भोजन करें, ज्यादा मसालेयुक्त भोजन से परहेज रखे। गेहूँ के पौधे का सीधे सेवन भी किया जाता है। गेहूँ के पौधे प्राप्त करना अत्यंत आसान है,अपने घर में ८ -१० गमले अच्छी मिटटी से भर ले इन गमलों को ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर सूर्य का प्रकाश तो रहे पर धूप न पड़े, साथ ही वह स्थान हवादार भी हो, यदि जगह है तो क्यारी भी बना सकते है। पहले दिन पहले गमले में उत्तम प्रकार के गेहूँ के दाने बो दें इसी तरह दूसरे दिन दूसरे गमले में, फिर तीसरे गमले में...आदि। यदा कदा पानी के छीटें भी गमले में मारते रहें जिससे नमी बनी रहे, आठ दिन में दाने अंकुरित होकर ८-१० इंच लम्बे हो जाते है बस उन्हें नीचे से काटकर ( जड़ के पास से ) पानी से धोकर रस बना लें, मिक्सी में भी रस बना सकते है। उसे मिक्सी में पीसकर छानकर रोगी को पिला दे। खाली गमले में पुनः गेहूँ के दाने बो दे इस तरह रस को सुबह शाम लिया जा सकता है इससे किसी प्रकार की हानि नहीं होती है लेकिन हर शरीर कि अपनी अलग तासीर होती है इसीलिए एक बार अपने चिकित्सक से सलाह अवश्य ले लें। |

|

|

|

|

#146 |

|

Special Member

Join Date: Jun 2013

Location: रामपुर (उत्*तर प्ë

Posts: 2,512

Rep Power: 16     |

कमाल के केले

केला दुनिया के सबसे पुराने और लोकप्रिय फलों में से एक है। हर मौसम में मिलने वाला यह फल स्वादिष्ट और बीजरहित है। क्या आप जानते हैं?

केले पर हलके भूरे रंग के दाग इस बात की निशानी हैं कि केले का स्टार्च के पूरी तरह नैसर्गिक शक्कर में परिवर्तित हो चुका है। ऐसा केला आसानी से हजम होता है। केला सुबह के समय खाना अच्छा होता है। केले का छिलका उतारने के तुरन्त बाद खा लेना चाहिए और खाने के तुरन्त बाद पानी का परिहार करना चाहिए। केला शक्तिवर्धक तत्वों, प्रोटीन, विटामिन और खनिज पदार्थों का अनोखा मिश्रण है। इसमें पानी की मात्रा कम होती है। यह उष्मांक (केलोरी) वर्धक भी है। केला और दूध का मिश्रण शरीर और स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है। केला अन्न को पचाने में सहायक होने के साथ-साथ उत्साह भी देता है। केले में होनेवाली नैसर्गिक शक्कर पौष्टिक तत्वों से होने वाली रासायनिक प्रक्रिया और सेहत बनाने में मदद करती है। यह अम्लता (ऐसिडिटी) को कम करता है और पेट में हल्की परत बना कर अल्सर का दर्द कम करता है। यह अतिसार और कब्ज़, दोनों में लाभकारी है। यह आंत की सारी प्रक्रिया को सामान्य कर सकता है। केले के गूदे में नमक डाल कर खाना अतिसार के लिए अच्छा होता है। अच्छे पके केले का गूदा शरीर के जले हुए हिस्से पर लगाकर कपड़ा बाँध दिया जाय तो तुरंत आराम मिलता है। छाले, फफोले या थोड़ी बहुत जलन होने पर केले का नया निकला छोटा पत्ता ठण्डक पहुँचाता है। केला यदि अच्छा पका हुआ नहीं है तो पचने में कठिन पड़ सकता है। केला फ्रिज में कभी नहीं रखा जाता क्यों कि वह इतने कम तापमान नहीं पक सकता। गुर्दे की बीमारी में केला लाभदायक नहीं हैं क्यों कि केले में पोटॅशियम की मात्रा अधिक होती है। |

|

|

|

|

#147 |

|

Special Member

Join Date: Jun 2013

Location: रामपुर (उत्*तर प्ë

Posts: 2,512

Rep Power: 16     |

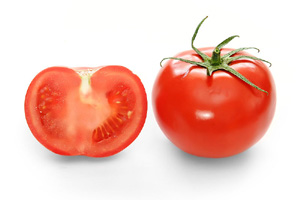

एक टहनी टमाटर

क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं?

आयुर्वेद में टमाटर को अत्यंत लाभकारी बताया गया है। इसमें अंगूर और संतरे की अपेक्षा अधिक विटामिन होते हैं और वे गर्म होने पर भी नष्ट नहीं होते। टमाटरों में स्थित कैलशियम दाँतों व हड्डियों को मज़बूत बनाता है। यह खून की कमी दूर करता है, पेट साफ़ करने में मदद करता है तथा वज़न कम करने में सहायता पहुँचाता है। पथरी, खांसी, आर्थराइटिस, सूजन या मांसपेशियों के दर्द में टमाटर के सेवन का निषेध किया गया है। |

|

|

|

|

#148 |

|

Special Member

Join Date: Jun 2013

Location: रामपुर (उत्*तर प्ë

Posts: 2,512

Rep Power: 16     |

आरोग्यकारी अंगूर

अंगूर स्वादिष्ट होने के साथ ही पौष्टिक और सुपाच्य होने के कारण आरोग्यकारी फल है। अंगूर स्वादिष्ट होने के साथ ही पौष्टिक और सुपाच्य होने के कारण आरोग्यकारी फल है। क्या आप जानते हैं?

पके हुए अंगूर का रस मायग्रेन का घरेलू इलाज माना जाता है। अंगूर हृदय को स्वस्थ रखता है, साथ-साथ दिल की धड़कन और दिल के दर्द में भी लाभकारी पाया गया है। अच्छी मात्रा में थोड़े दिन अगर अंगूर का रस सेवन करे तो किसी भी रोग को काबू में लाया जा सकता है। हृदय रोगियों के लिए अंगूर का रस काफी लाभकारी हो सकता है। अंगूर का महत्व पानी और पोटैशियम की प्रचुर मात्रा के कारण भी है। इसी तरह अलब्युमिन और सोडियम क्लोराइड की मात्रा कम होने के कारण ये गुर्दे की बीमारी में लाभकारी हैं। अंगूर गुर्दे और लीवर से पानी और विषैले तत्व बाहर निकालता है। इससे कब्ज़ की शिकायत भी दूर हो सकती है और पेट व आंत की बीमारियों में भी सुधार आ सकता सकता है। अच्छे नतीजे के लिए दिन में हर व्यक्ति को कम से ३५० ग्राम अंगूर खाने चाहिए। अस्थमा और दमा जैसी बीमारियों में भी अंगूर का रस लाभकारी है। ब्रिटेन के अनुसंधाकर्ताओं ने पता लगाया है कि काले अंगूर में पाए जाने वाले फ्लैवोनायड्स का सीधा संबंध तंत्रिका कोशिकाओं से रहता है। इनके बीच होने वाला संवाद मस्तिष्क कोशिकाओं के पुनरुत्पादन को बढ़ावा देता है। अनुसंधानकर्ताओं का कहना है कि इससे अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक याददाश्त को सुधारने में मदद मिलती है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस अध्ययन की मदद से भविष्य में अल्ज़ाइमर का इलाज खोजा जा सकता है। एक नए अध्ययन के अनुसार भोजन में अंगूर को नियमित रूप से शामिल कर लिया जाए तो बड़ी आंत में होने वाले कैंसर का खतरा कम हो सकता है। यह कैंसर की तीसरी ऐसी किस्म है, जिसके कारण हर साल विश्व में पांच लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। मार्च २००8 से यूरोप की दो बड़ी खुदरा कंपनियों कारेफोर और टेस्को ने भारतीय बाजार से नासिक के अंगूर का निर्णय किया है। फ्रेंच कंपनी कारेफोर ने १५० टन बिना बीज वाले थॉपसन अंगूर का ऑर्डर दिया है और ब्रिटेन की कंपनी टेस्को ने २५० टन अंगूर का ऑर्डर दिया है। वैसे तो भारतीय अंगूर पहले भी यूरोप के बाजार में उपलब्ध थे लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि बड़ी खुदरा कंपनियों ने इतने बड़ा ऑर्डर दिया है। यूरोप में अंगूर २.५ यूरो प्रति किलो के हिसाब से बिकता है जबकि दूसरे देशों में दाम बहुत कम हैं। इस प्रकार इस साल भारत में अंगूरों के निर्यात में २० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अंगूर जल्दी खराब हो कर सड़ने लगते हैं। इसलिए ताज़े ही खा लेने चाहिए या फिर ठंडी जगह पर रखने चाहिए। अंगूर ख़रीदते समय अच्छे पके हुए अंगूर लेने की कोशिश करनी चाहिए। बड़े स्तर पर भारत में अंगूरों को दूरस्थ स्थानों पर भेजने के लिये टोकरियों या हल्की सस्ती लकड़ी के बक्सों में घास फूस या पत्तियों तह बिछाकर अंगूरों को पैक किया जाता है। इसके भंडारण के लिये अनुकूल तापमान शून्य डिग्री से०ग्रे० है अंगूरों को तोड़कर तुरन्त पैक कर लेना चाहिए अंगूरों का उपयोग बहुत तरह से होता है इसके दो प्रमुख उत्पाद उल्लेखनीय है (१) अंगूर की शराब और (२) किशमिश में। |

|

|

|

|

#149 |

|

Special Member

Join Date: Jun 2013

Location: रामपुर (उत्*तर प्ë

Posts: 2,512

Rep Power: 16     |

अमृतफल अमरूद

क्या आप जानते हैं?

अमरूद ४-५ दिन तक ताज़े रहते हैं लेकिन यदि फ्रिज में रखेंगे तो १०-१२ दिन तक अच्छे रहते हैं। अमरूद कभी छीलकर खाना नहीं चाहिए क्यों कि इनमें विटामिन सी काफी मात्रा में होता है जो दांतों और मसूढे के रोगों तथा जोड़ों के दर्द में बहुत ही उपयोगी है। पके हुए १०० ग्राम अमरूद से हमें १५२ मि. ग्रा. विटामिन सी, ७ ग्राम पाचनक्रिया में सहायक रेशे, ३३ मि. ग्रा. कैल्शियम और १ मि. ग्रा. लोहा प्राप्त होता है। साथ ही इसमें फॉस्फोरस और पोटैशियम की प्रचुर मात्रा होती है जो शरीर को पुष्ट बनाती है। अमरूद के पेड़ की जड़े, तने, पत्ते सभी दवा बनाने में काम आते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अमरूद कसैला, मधुर, खट्टा, तीक्ष्ण, बलवर्धक, उन्मादनाशक, त्रिदोषनाशक, दाह और बेहोशी को नष्ट करने वाला है। बच्चों के लिए भी यह पौष्टिक व संतुलित आहार है। अमरूद से स्नायु-मंडल, पाचन संस्थान, हृदय तथा दिमाग को बल मिलता है। पेट दर्द में अमरूद का सफ़ेद गूदा हल्के नमक के साथ खाने से लाभ मिलता है। पुराने जुकाम के रोगी के लिए आग में भुना हुआ गरम गरम अमरूद नमक और काली मिर्च के साथ स्वास्थ्य लाभ दे सकता है। चीनी चिकित्सक अल्बर्ट विंग नंग लियांग ने अमरूद के फल और पत्तियों के चूर्ण के प्रयोग से मधुमेह के रोग पर आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की है। अमरूद के पत्ते को पानी में उबालकर उसमें नमक डालकर चेहरे पर लगाने से मुहासों से छुटकारा मिलता है। हरा यानी ज़रा-सा कच्चा या फिर पीला याने पका अमरूद खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है। इससे जैम-जेली, गूदा या रस हर तरह से प्रयोग में लाया जाता है। मलेशिया में पेरक, जोहोर, सेलंगोर और नेगरी सेंबिलन जैसी जगह अमरूद के पेड़ काफी मात्रा में लगाए जाते हैं। अमेरिका के अपेक्षाकृत गरम प्रदेश जैसे मेक्सिको ले कर पेरू तक, अमरूद के पेड़ उगाए जाते हैं। कहते हैं कि अमरूद का अस्तित्व २००० साल पुराना है पर आयुर्वेद में अमृतफल के नाम से इसका उल्लेख इससे हज़ारों साल पहले हो चुका है। १५२६ में कैरेबियन द्वीप पर इसकी खेती पहली बार व्यावसायिक रूप से की गई। बाद में यह फ़िलीपीन और भारत में भी प्रचलित हुई। अब तो दुनिया भर में अमरूद को व्यावसायिक लाभ के लिए उगाया जाता है। अमरूद का पौधा किसी भी तरह की मिट्टी में या तापमान में बढ़ सकता है लेकिन सही मौसम और मिट्टी में बढ़नेवाले पौधों में लगे अमरूद स्वादिष्ट होते हैं। |

|

|

|

|

#150 |

|

Special Member

Join Date: Jun 2013

Location: रामपुर (उत्*तर प्ë

Posts: 2,512

Rep Power: 16     |

अद्भुत औषधि- ईसबगोल

क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं?

विश्व की लगभग हर प्रकार की चिकित्सा पद्धति में 'ईसबगोल' का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। अरबी और फारसी चिकित्सकों द्वारा इसके इस्तेमाल के प्रमाण मिलते हैं। दसवीं सदी के फारस के मशहूर हकीम अलहेरवी और अरबी हकीम अविसेन्ना ने 'ईसबगोल' द्वारा चिकित्सा के संबंध में व्यापक प्रयोग व अनुसंधान किए। 'ईसबगोल' मूलतः फारसी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है- 'पेट ठंडा करनेवाला पदार्थ', गुजराती में 'उठनुंजीरू' कहा जाता है। लेटिन भाषा में यह 'प्लेंटेगो ओवेटा' नाम से जाना जाता है। इसका वनस्पति शास्त्रीय नाम 'प्लेटेगा इंडिका' है तथा यह 'प्लेटो जिनेली' समूह का पौधा है। तनारहित पौधा 'ईसबगोल' पश्चिम एशियाई मूल का पौधा है। यह एक झाड़ी के रूप में उगता है, जिसकी अधिकतम ऊँचाई ढाई से तीन फुट तक होती है। इसके पत्ते महीन होते हैं तथा इसकी टहनियों पर गेहूँ की तरह बालियाँ लगने का बाद फूल आते हैं। फूलों में नाव के आकार के बीज होते हैं। इसके बीजों पर पतली सफ़ेद झिल्ली होती है। यह झिल्ली ही 'ईसबगोल की भूसी' कहलाती है। बीजों से भूसी निकालने का कार्य हाथ से चलाई जानेवाली चक्कियों और मशीनों से किया जाता है। ईसबगोल भूसी के रूप में ही उपयोग में आता है तथा इस भूसी का सर्वाधिक औषधीय महत्व है। 'ईसबगोल' की बुआई शीत ऋतु के प्रारंभ में की जाती है। इसकी बुआई के वास्ते नमीवाली ज़मीन होना आवश्यक है। आमतौर पर यह क्यारियाँ बनाकर बोया जाता है। बीज के अंकुरित होने में करीब सात से दस दिन लगते हैं। 'ईसबगोल' के पौधों की बढ़त बहुत ही मंद गति से होती है। औषधीय महत्व यूनानी चिकित्सा पद्धति में इसके बीजों को शीतल, शांतिदायक, मलावरोध को दूर करनेवाला तथा अतिसार, पेचिश और आंत के ज़ख्म आदि रोगों में उपयोगी बताया गया है। प्रसिद्ध चिकित्सक मुजर्रवात अकबरी के अनुसार नियमित रूप से 'ईसबगोल' का सेवन करने से श्वसन रोगों तथा दमे में भी राहत मिलती है। अठारवीं शताब्दी के प्रतिभाशाली चिकित्सा विज्ञानी पलेमिंग और रॉक्सवर्ग ने भी अतिसार रोग के उपचार के लिए 'ईसबगोल' को रामबाण औषधि बताया। रासायनिक संरचना के अनुसार, 'ईसबगोल' के बीजों और भूसी में तीस प्रतिशत तक 'क्यूसिलेज' नामक तत्व पाया जाता है। इसकी प्रचुर मात्रा के कारण इसमें बीस गुना पानी मिलाने पर यह स्वादरहित जैली के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके अतिरिक्त 'ईसबगोल' में १४.७ प्रतिशत एक प्रकार का अम्लीय तेल होता है, जिसमें खून के कोलस्ट्रोल को घटाने की अद्भुत क्षमता होती है। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में भी इन दिनों 'ईसबगोल' का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। पाचन तंत्र से संबंधित रोगों की औषधियों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। अतिसार, पेचिश जैसे उदर रोगों में 'ईसबगोल' की भूसी का इस्तेमाल न केवल लाभप्रद है, बल्कि यह पाश्चात्य दवाओं दुष्प्रभावों से भी सर्वथा मुक्त है। भोजन में रेशेदार पदार्थों के अभाव के कारण 'कब्ज़' हो जाना आजकल सामान्य बात है और अधिकांश लोग इससे पीड़ित हैं। आहार में रेशेदार पदार्थों की कमी को नियमित रूप से ईसबगोल की भूसी का सेवन कर दूर किया जा सकता है। यह पेट में पानी सोखकर फूलती है और आँतों में उपस्थित पदार्थों का आकार बढ़ाती है। इससे आँतें अधिक सक्रिय होकर कार्य करने लगती है और पचे हुए पदार्थों को आगे बढ़ाती है। यह भूसी शरीर के विष पदार्थ (टाक्सिंस) और बैक्टीरिया को भी सोखकर शरीर से बाहर निकाल देती है। इसके लसीलेपन का गुण मरोड़ और पेचिश रोगों को दूर करने में सहायक होता है। कुछ घरेलू प्रयोग

सामान्यतः ईसबगोल की भूसी का और बीजों का उपयोग रात्रि को सोने से पहले किया जाता है, किंतु आवश्यकतानुसार इन्हें दिन में दो या तीन बार भी लिया जा सकता है। ईसबगोल की भूसी का सामान्य रूप से पानी के साथ सेवन किया जाता है। कब्ज़ दूर करने के लिए इसे गरम दूध के साथ और दस्त, मरोड़, आँव आदि रोगों में दही अथवा छाछ के साथ सेवन करने का नियम है। सामान्यतः एक या दो चम्मच ईसबगोल की भूसी पर्याप्त रहती है। ईसबगोल पाचन संस्थान संबंधी रोगों की लोकप्रिय औषधि होने के साथ-साथ इसका उपयोग रंग-रोगन, आइस्क्रीम और अन्य चिकने पदार्थों के निर्माण में भी किया जाता है। आजकल तो औषधीय गुणों से युक्त ईसबगोल की भूसी से गर्भ निरोधक गोलियाँ भी बनने लगी हैं। सचमुच ईसबगोलल एक चमत्कारिक औषधि है। |

|

|

|

| Bookmarks |

|

|